19일 오전 11시 대전현충원 국가사회공헌자묘역서 안장식 열려

추모사 맡은 김명자 KAIST 이사장 "고인, 바이오경제 기틀 닦아"

![故박상대 서울대 생명과학부 명예교수가 9일 오전 11시 국립대전현충원 국가사회공헌자묘역에 안장됐다. 사진은 그의 아들인 박경렬 KAIST 교수가 분향하고 있는 모습. [사진=이유진 기자]](https://cdn.hellodd.com/news/photo/202412/106438_327233_4340.jpg)

박 교수의 안장식이 19일 오전 11시 국립대전현충원 국가사회공헌자묘역에서 열렸다. 국립대전현충원에 안장되는 7번째 과학자다. 현장에는 유가족을 포함해 박 교수의 생전 동료, 선후배, 지인 등이 자리해 고인의 숭고한 넋을 기렸다.

이날 안장식은 국기와 고인에 대한 경례와 함께 약력 소개, 조사, 추모사, 헌화 및 분향, 하관, 허토 순으로 엄숙히 진행됐다. 앞서 18일에는 장지였던 용인천주교공원묘역에서 고인을 모시고 와 대한민국 학술원, 서울대 유전공학연구소, 국제백신연구소(IVI)에서 추모 행사를 진행한 바 있다.

안장식 추모사는 김명자 KAIST 이사장이 맡았다. 그는 "2017년 한국과학기술단체총연합회(과총) 회장을 맡으면서 전임 회장으로 뵈면서 많은 것을 배운 인연이 있다"고 소개했다.

김 이사장은 "고인께서는 대한민국의 21세기 바이오 경제의 기반을 튼튼하게 닦아놓으셨다"며 "행정가로서의 선비같은 꼿꼿함, 첨단과학의 프론티어 두 가지 덕목을 겸비하신 분이셨다. 이러한 스승을 가졌다는 것에 저희 모두 자부심을 느끼며, 선생님께서 편히 쉬셨으면 한다"고 추모했다.

고인의 1호 박사 제자인 엄경일 동아대학교 명예교수는 "선생님의 생전 모습을 기억하며 제자들도 열심히 살아가겠다. 영원히 안식하시기를 제자 일동 기도드린다"며 조사를 낭독했다.

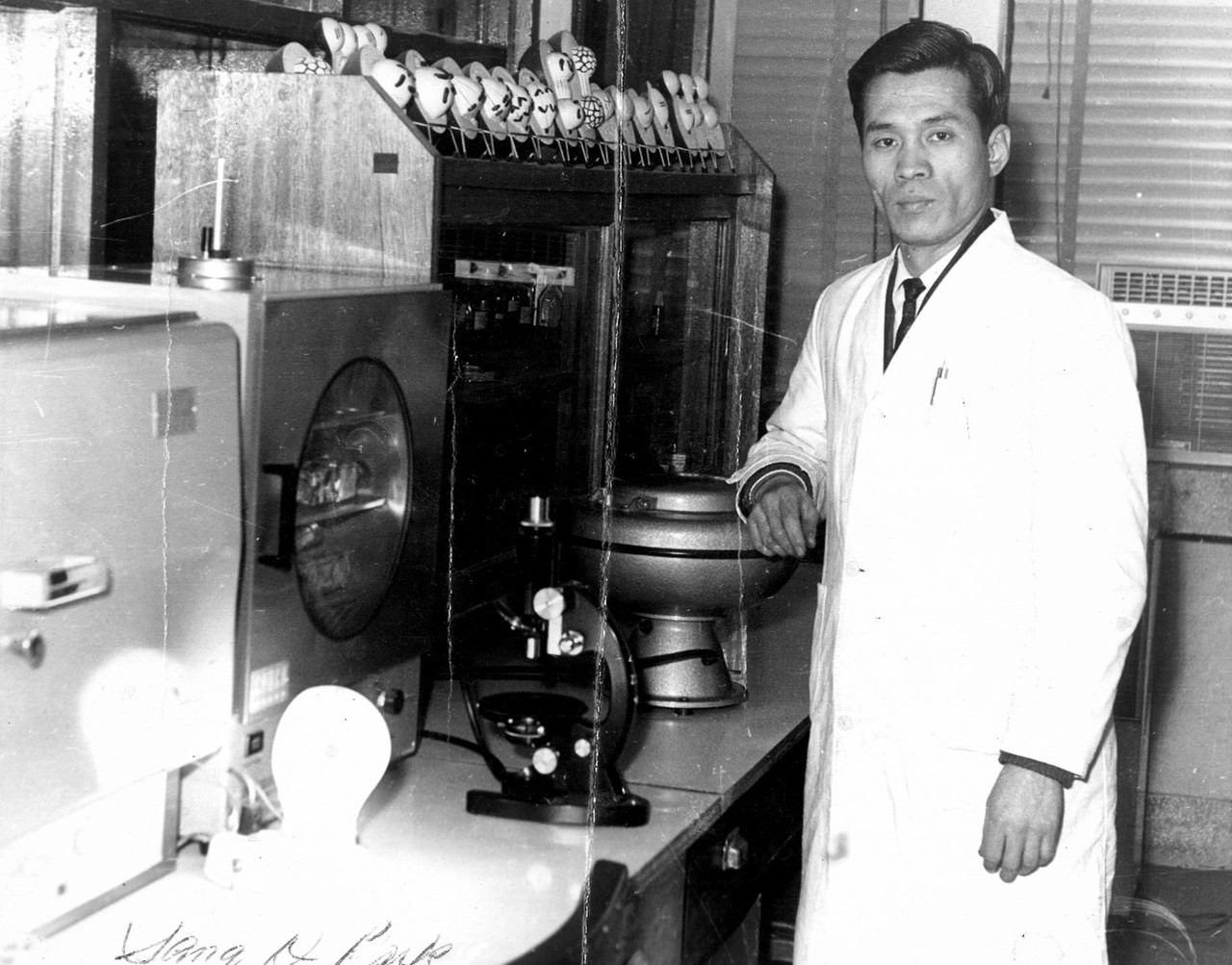

지난 4월 향년 86세로 별세한 박 교수는 DNA 손상·회복 연구를 주도한 분자세포생물학자다. 1937년 경남 김해에서 출생해 서울대학교 동물학과에서 학석사를 마친 뒤 1974년 미국 세인트존스대학 생물학과에서 이학박사 학위를 취득하고 1967년부터 2002년까지 서울대 동물학과, 분자생물학과, 생명과학부 교수를 역임했다.

1960년대에는 선천성이상질환에서 이질염색질과 염색체의 이상과 DNA합성 이상을 최초로 보고했다. 1980년대 초반까지 피부암세포주를 재료로 자외선에 의한 복제억제, 회복과 절제회복에 대해 연구하고 1980년대 중반 이후 20여 종의 DNA복제와 회복관련 유전자를 분리하여 특성을 밝혔다. 2000년대 이후에는 세포신호에 따른 유도발현유전자의 조절기전, 여러 생명현상의 플랫폼 역할을 담당하는 이질염색질의 유전자발현과 제어(silencing)의 상호연관성을 규명하는 작업을 추진했다.

그의 연구는 SCI급 논문 205편과 15권의 저서로 발표됐다. 또 석‧박사 학생 122명을 지도해 한국 분자생물학계의 우수한 신진 연구자들을 대거 양성했다. 특히 사재를 출연해 여성생명과학자상을 제정하여 김빛내리, 묵인희(서울대), 정은지(연세대), 박지영(UNIST), 조은경(충남대) 교수 등 선도적 여성 과학자들에게 해마다 수여됐다.

박 교수는 1985년 서울대 유전공학연구소의 초대 소장을 맡아 우리나라 유전공학 연구를 이끈 인물로 평가받는다. 1989년 한국분자생물학회를 최초로 설립하면서 우리나라 생명과학 분야 최초의 SCI 등재 학술지인 'Molecules and Cells'를 창간하고 초대 편집장을 역임하며 한국 생명과학 연구의 세계화에 크게 기여했다.

그 밖에 과총 회장, 국가과학기술자문회의 부의장, 기초기술연구회 이사장, 대한민국학술원 부회장 등을 역임했다. 특히 국내에 본부를 둔 최초의 국제기구인 국제백신연구소(IVI) 유치 과정과 출범에도 적극 관여했으며, 이후 한국후원회 회장 등을 맡아 연구소의 안정적 성장을 뒷받침했다.

이같은 업적을 바탕으로 제1회 한국과학상(1987년), 대한민국 학술원상(1998년), 한국과학기술한림원상(2007년)을 수상했다. 과학기술훈장 창조장(2014년)과 국민훈장 녹조근정훈장(2002년)을 수훈하고, 2021년에는 대한민국 과학기술유공자로 선정됐다.

한편 앞서 과학기술정보통신부 지난 10월 23일 국가보훈부 제19회 국립묘지 안장대상 심의위원회 심의 결과, 국가·사회 발전을 위해 크게 공헌한 故김재관, 故박상대 박사가 국립묘지 안장 대상자로 결정됐다고 밝혔다. 故김재관 박사는 같은 달 31일 국립대전현충원에 안장됐다.

![고인은 국립대전현충원에 안장되는 7번째 과학자다. 한국 생명과학의 기틀을 마련한 생명과학계 대부로 평가받는다. [사진=이유진 기자]](https://cdn.hellodd.com/news/photo/202412/106438_327234_443.jpg)

![김영상 충남대학교 명예교수가 고인의 약력을 소개하고 있다. [사진=이유진 기자]](https://cdn.hellodd.com/news/photo/202412/106438_327264_412.jpg)

![고인의 1호 박사 제자인 엄경일 동아대학교 명예교수가 조사를 낭독하고 있다. [사진=이유진 기자]](https://cdn.hellodd.com/news/photo/202412/106438_327235_4422.jpg)

![김명자 KAIST 이사장이 안장식 추모사를 하고 있다. 그는 2017년 한국과학기술단체총연합회(과총) 회장을 역임하면서 고인과 인연을 맺었다. [사진=이유진 기자]](https://cdn.hellodd.com/news/photo/202412/106438_327236_4444.jpg)

![박경렬 KAIST 교수가 헌화하고 있다. [사진=이유진 기자]](https://cdn.hellodd.com/news/photo/202412/106438_327237_4541.jpg)

![고인의 배우자인 유경자 연대 의대 명예교수가 며느리인 김윤하 마드리드대 교수의 부축을 받아 분향하고 있다. [사진=이유진 기자]](https://cdn.hellodd.com/news/photo/202412/106438_327238_461.jpg)

![손녀가 고인을 추모하고 있는 모습. [사진=이유진 기자]](https://cdn.hellodd.com/news/photo/202412/106438_327239_4613.jpg)

![김명자 KAIST 이사장이 분향하고 있다. [사진=이유진 기자]](https://cdn.hellodd.com/news/photo/202412/106438_327240_4630.jpg)

![김이주 국립대전현충원장이 분향하고 있다. [사진=이유진 기자]](https://cdn.hellodd.com/news/photo/202412/106438_327241_4642.jpg)

![故 박상대 교수가 유치를 주도한 서울대 유전공학연구소에서 전, 현직 교수, 직원, 학생 등 50여명이 추모식에 참석했다. [사진=유전공학연구소]](https://cdn.hellodd.com/news/photo/202412/106438_327384_937.jpg)

![대한민국 학술원 회장단과 자연과학분과 회원들이 고인의 마지막 가는 길을 함께했다. [사진=대한민국 학술원]](https://cdn.hellodd.com/news/photo/202412/106438_327385_945.jpg)

![국제백신연구소에서 추모 모임 이후 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=국제백신연구소]](https://cdn.hellodd.com/news/photo/202412/106438_327386_1153.jpg)

관련기사

이유진 기자 lyj.5575@hellodd.com

과학기술을 쉽고 재밌게 알려 드리겠습니다.

댓글 정렬