신중국 출범 1호 기관, 국가 차원 과학 중시 상징

양탄일성 등 큰 성과, 과학자들 ‘과학보국’ 애국심 전통

과학원이 모든 연구소 통솔, 시대 따라 기관 통폐합하며 유연 대응

2000년 이후 거대과학 투자하며 AI 양자 심해 우주 등 첨단 분야 대거 신설

‘2035 혁신’ 이후 세계 과학 '표준' 지향

![덩샤오핑 중국 최고 지도자가 1984년 베이징 전자-양전자 가속기 기공식에서 첫 삽을 뜨고 있다. 1978년 개혁개방과 동시에 가속기 건설을 결정하고 6년만에 기공을 하게 된 것이다. 이로써 중국은 거대 과학 투자에 첫발을 내디뎠고, 이후 과학과 국가 부흥을 같은 연장선상에서 놓고 집중 투자를 시작하게 됐다. BEPC는 4년뒤인 1988년에 완공되어 중국 고에너지 물리 연구의 토대를 놓았다.[사진= 중국 과학원 고에너지물리연구소 홈 페이지]](https://cdn.hellodd.com/news/photo/202505/107908_329406_3543.png)

신중국 지도부는 국가 수립전인 1949년 3월부터 과학을 통한 부국강병을 논의하기 시작했다. 준비 과정을 거쳐 1949년 10월1일 국가 성립을 선포하고, 바로 이어 11월1일 중국 과학원을 출범시켰다. 이와 함께 해외에 있는 과학자들에게 조국 건설 동참을 호소했다. 이에 호응해 1955년까지 2천여명이 귀국했다. 이들 가운데 200여명이 중국 과학원에 참여했다.

이후 과학원은 기초과학부터 첨단기술 개발까지 국가 과학의 대표팀 역할을 해왔다. 원자폭탄 개발에서 우주 탐사, 인공지능과 양자통신에 이르기까지, 과학강국(科技强国)을 향한 중국의 여정에서 횃불처럼 선도적 위치를 지켜온 것이다.

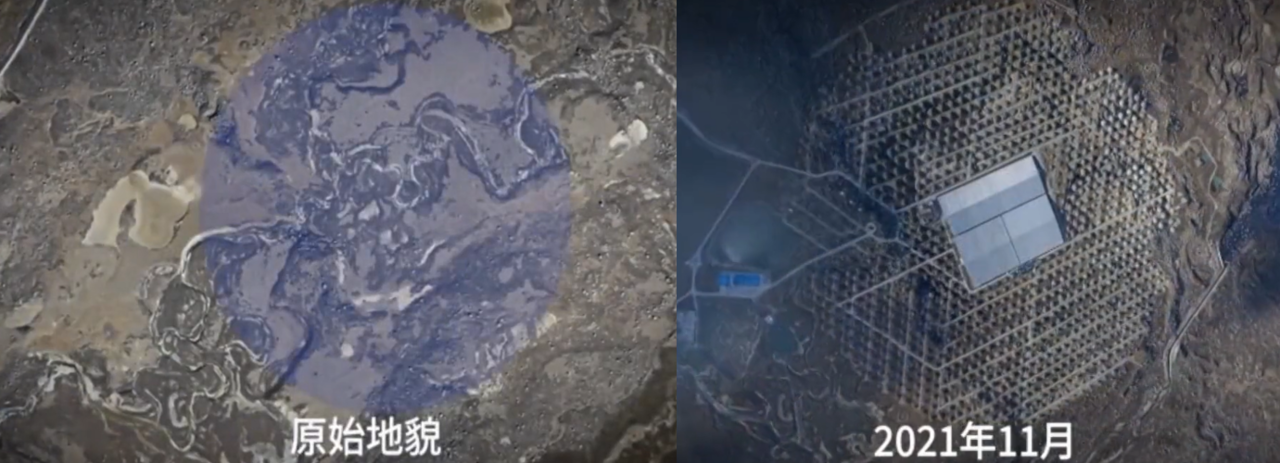

◇ 개혁개방 설계자 덩샤오핑 "과학기술은 제1의 생산력"

1978년 개혁개방 이후 덩샤오핑 지도부는 "과학기술은 제1의 생산력"이라는 기치 아래 과학정책의 대전환을 시작했다. 문화대혁명 시기 침체되었던 과학 연구가 1978년 전국과학대회를 계기로 부활하였고, 국가 경제발전에서 과학의 중요성이 재인식되었다. 이 때 발의된 중국 최초의 가속기인 입자가속기 착공식은 1984년 덩샤오핑을 비롯한 지도부의 참석하에 진행됐다. 이를 계기로 중국 거대 과학은 출발한다. 덩샤오핑은 이 사업은 반드시 성공해야 한다고 강조했고, 그의 과학중시 노선에 따라 중국과학원도 연구 방향을 경제 발전과 사회 혁신에 맞추어 나갔다.

1990년대 말, 중국과학원은 보다 체계적인 혁신 능력 강화에 나섰다. 1998년 중국과학원은 '지식혁신공정(知識創新工程, KIP)'을 실시하며 "국가 전략 수요에 부응하고 세계 과학의 전초에 서겠다"는 새로운 원훈(面向世界科技前沿,面向国家重大需求,面向国民经济主战场,面向人民生命健康)을 내걸고 연구 체제와 운영 메커니즘을 혁신했다. 기존 연구소들을 재편해 학제간 대형 연구기관으로 통합하고, 연구 인력을 세대교체하며 젊은 과학자를 대거 등용했다.

그 결과 1998년부터 8년간 양자정보, 생명과학, 나노기술 등 기초연구에서 세계적인 성과가 나왔다. 유인우주선 개발에도 성공했고, CPU 칩과 슈퍼컴퓨터 시리즈를 개발하여 중국의 정보기술 자립에 기여했다. 양자 암호통신 및 유전체 분석 연구를 통해 해당 분야에서 중국을 세계 선도권에 올려놓았다. 이처럼 개혁개방 이후 중국과학원은 과학을 생산력으로 전환한다는 국가 전략 아래 내부 혁신을 거듭하며, 중국 과학기술 도약의 기반을 다졌다.

![중국 과학원을 비롯해 중국의 모든 과학 연구소와 시설 등은 매년 5월 셋째주 토 일요일을 '공공과학의 날'이라 하여 개방한다. 2005년부터 시작한 이 행사는 과학 체험 부스, 실험 시연, 드론·AI 전시, 원로 과학자와의 대담 및 청소년 토크,"양탄일성 정신" 교육 프로그램, 과학 애니메이션, 어린이 강연, VR 체험 등 다양한 프로그램이 펼쳐진다. ‘공공과학의 날’은 단순한 교육 행사가 아니라, 과학기술 강국으로의 이행을 뒷받침하기 위한 사회적 기반 조성 프로젝트이다. 중국은 이를 통해 과학기술과 이념, 교육, 산업을 결합하는 '중국식 과학 커뮤니케이션 모델'을 만들고 있다. [이미지= 중국 과학보급박람 홈페이지 캡처]](https://cdn.hellodd.com/news/photo/202505/107908_329407_1912.png)

◇ 첨단 과학의 전초기지, 신세대 연구소 대거 출범

중국과학원은 2000년대 이후 과학기술 전략의 중핵 역할을 자임하며 양자, 심해, 뇌과학, 우주, 바이오 등 미래 과학을 선도할 신세대 연구기관들을 대거 신설했다. 이는 과학원을 단순한 기초연구기관에서 국가 전략과제를 실행하는 메가사이언스 플랫폼으로 재편하겠다는 취지이다.

양자정보과학 분야에서는 2017년 허페이에 ‘양자정보과학기술혁신연구원(量子信息与量子科技创新研究院)’을 설립하고, 세계 최초의 양자통신위성 ‘묵자호(墨子号)’ 실험 성공을 바탕으로 양자컴퓨팅, 양자암호, 양자네트워크를 아우르는 국가 중심 연구거점을 구축했다. 이어 2021년에는 ‘CAS 양자과학혁신연구소’를 신설해 양자기술 자립과 산업화 기반을 더욱 확장하고 있다.

심해과학 분야에서도 2016년 하이난 산야에 설립된 '심해과학·공정연구소(深海科学与工程研究所)'는 중국 최초의 유인잠수정 ‘자오룽(蛟龙)’과 심해로봇 개발, 해양열수 지질 탐사, 극한 미생물 연구, 해저기지 개발 등 심해 공학과 기초과학을 융합하며 중국의 해양 전략 차원의 연구를 하고 있다.

뇌과학 분야에서는 2018년 베이징에 ‘중국뇌과학연구소(中国脑科学研究所, CIBR)’를 설립해 인지과학, 정신질환, 뇌-기계 인터페이스 등의 중점 과제를 수행하고 있다. 이 연구소는 중국정부의 ‘두뇌계획(脑计划)’의 핵심 실행기관이자, 세계 수준의 뇌과학 허브 구축을 목표로 하고 있다.

우주과학과 응용공학 분야에서도 새로운 거점이 잇따랐다. 2010년 베이징에 설립된 ‘우주응용공학기술센터(空间应用工程与技术中心)’는 우주정거장 탑재 실험장비와 위성 응용기술 개발을 담당하며, 중국의 유인우주탐사와 우주과학 실험을 실질적으로 이끌고 있다. 또한 2019년 출범한 ‘우주정보혁신연구소(空天信息创新研究院)’는 원격탐사, 위성데이터 분석, AI기반 지리정보 응용 등을 결합해 디지털 지구와 스마트 국토 감시 체계의 핵심 연구를 맡고 있다.

생명과학·바이오의약 분야도 집중 투자하고 있다. 광저우에는 2006년 ‘바이오의약·건강연구원(GIBH)’이 설립되어 줄기세포, 재생의학, 신약타깃 발굴 연구를 주도하고 있으며, 칭다오의 ‘생물에너지 및 공정연구소’, 톈진의 ‘산업생물기술연구소’ 등은 바이오에너지·미생물 기반 산업공정 기술 개발을 통해 중국형 생물경제 기반을 닦고 있다.

이러한 신설 연구소들은 단순한 분야별 확대가 아니라, 국가 전략 수요에 맞춘 기술 자립형 혁신 역량을 확보하려는 과학원의 의지가 반영된 결과다. 대부분은 중국과학원과 지방정부가 공동 투자·운영하며, 지방 혁신생태계와의 연계를 통해 과학기술 중심의 고도화된 지역발전 전략도 동시에 추진되고 있다.

중국과학원의 최근 20여 년은 단순히 연구 인프라의 확장이 아니라, 세계 과학의 지형을 바꿔 놓을 수 있는 일로도 여겨진다. 거대과학과 첨단기술이 교차하는 경계에서 중국은 과학원을 통해 새로운 질서를 주도하려 하고 있다.

중국과학원의 원사(院士) 제도는 중국 과학기술 엘리트들의 최고 영예이자 책무를 상징한다. 중국과학원 원사들은 수학물리학부, 화학부, 생명의학부, 지구과학부, 정보기술과학부, 기술과학부 등 6개 학부로 나뉘어 분야별 최고 석학으로 구성된다. 원사 선정은 매 2년마다 이루어지며, 평생직으로 그 지위가 부여된다. 현재 중국과학원에는 약 850명 내외의 국내 원사와 50여 명의 외국인 원사가 있으며, 이 원사단 자체가 국가 최고 수준의 과학기술 자문기구 역할을 한다.

전체 원사로 구성되는 중국과학원 원사대회는 중국과학원의 최고 의사결정 기구로서, 과학계와 정부를 잇는 중요한 소통 창구다. 이 대회는 정기적으로 개최되어 국가 과학기술 발전 전략, 중대 연구 방향에 대한 권고안을 정부에 제출한다. 원사들은 각자의 전문성을 살려 국가 중대 과학프로젝트의 책임자, 기술총감 등으로도 활약하며, 후진 양성에도 큰 영향력을 행사한다.

특히 다수의 원사들이 전국인민대표대회(NPC) 대표나 중국인민정치협상회의(CPPCC) 위원으로 참여해 과학기술 정책 입안을 주도하고 있다. 중국 역사상 원사들의 공헌은 뚜렷하여, 1960년대 양탄일성(两弹一星)으로 불린 원자폭탄·수소폭탄·인공위성 개발부터, 최근 유인우주정거장과 전염병 백신 개발에 이르기까지 핵심 과업마다 원사들이 방향을 제시하고 핵심 기술 돌파에 큰 역할을 해왔다. 이러한 원사제도는 과학기술계 최고 두뇌집단을 국가 전략에 동원하는 중국 과학기술 거버넌스의 핵심 요소로 평가된다.

중국과학원(CAS)의 연구자들 중 다수가 중국공산당 당원이다. 이들은 단지 과학기술 전문직 종사자에 그치지 않고, 국가 발전 전략을 함께 설계하고 실현하는 ‘과학 엘리트+정책 파트너’ 역할을 수행한다. 그 중심에는 ‘과학으로 나라를 강하게 하겠다’는 과학보국(科技报国) 정신이 있다.

역사적으로도 CAS 출신의 수많은 대표 과학자, 예컨대 첸쉐썬, 첸산창, 자오지우장 등은 모두 공산당원으로서 국가 핵심 과제를 주도했다. 이들은 기술 그 자체보다 국가 자립, 안보, 경제 부흥이라는 더 큰 목표를 위해 연구를 수행했고, 이러한 애국심과 헌신적 사명감은 중국 과학기술 발전의 큰 동력이 되어 왔다.

특히 시진핑 집권 이후, 당은 과학기술 분야를 중국몽(中國夢)을 실현하는 ‘핵심 전장’으로 규정하고, 과학자 당원이 혁신의 전선에서 선봉대가 되어야 한다고 강조했다. 이에 따라 각 연구소, 특히 중국과학원 산하 기관에는 당위원회가 조직되어 당원 과학자들의 사상 교육과 연구 동기 강화, 성과 공유에 중요한 역할을 하고 있다. 과학적 전문성 + 정치적 헌신이라는 이중적 정체성은 중국 과학자 집단의 독특한 특성이자, 과학원 시스템의 핵심 DNA 중 하나다. 단순히 개인의 성취나 논문 수에 머무는 것이 아니라, 과학을 통해 국가 목표에 기여하겠다는 집단적 동기와 의식이 중국의 과학굴기를 떠받치고 있는 셈이다.

![중국 과학원 소속 당지부의 활동을 담은 홈 페이지. 중국 과학원 홈 페이지에는 과학원내 공산당원들의 활동을 알리는 코너를 주요 아이템으로 분류해 소개하고 있다. 중국 과학계는 연구와 당 활동을 분리하지 않고 긴밀하게 연계해 움직인다. 당원인 연구원들이 연구에도 열심이고, 조직 쇄신과 과학 대중화 등에도 앞장선다.[이미지= 중국 과학원 홈 페이지 갈무리]](https://cdn.hellodd.com/news/photo/202505/107908_329410_2024.png)

중국과학원이 현재처럼 거대한 조직으로 성장할 수 있는 배경에는 전국을 아우르는 지방 분원(分院) 전략이 있다. 중국과학원은 베이징 본원을 중심으로, 중국 전역에 12개의 지역 분원을 설치하여 거미줄처럼 촘촘한 연구망을 구축했다. 이들 12개 분원은 베이징, 상하이, 난징, 선양, 창춘, 우한, 광저우, 청두, 쿤밍, 시안, 란저우, 신장(우루무치)에 위치해 각각 인근 지역의 연구기관들을 총괄한다. 중국과학원 산하 연구소가 100여 개에 이르고, 그 산하에 중국과학원대학(北京)과 과학기술대학(合肥), 상하이과기대학 등 3개의 대학까지 포괄하는 방대한 조직을 효율적으로 운영하기 위해서는 지역 분원의 역할이 중요하다. 국토 전역을 과학국가로 만들어 과학기술 자립과 국가 안보·균형 발전을 동시에 이루고자 하는 구상이다.

동부 연해와 첨단 산업 중심지인 상하이 분원은 생명과학, 나노기술, 방사광 가속기 등의 분야에 특화되어 있다. 상하이 생명과학연구원, 상하이응용물리연구소(SSRF 운영), 상하이 고등연구원 등은 도시형 융합 연구를 이끄는 대표 기관이다. 또한 상하이과기대학과의 연계로 교육-연구-산업이 유기적으로 연결된 과학기술 허브를 형성하고 있다.

중국 동부 내륙 난징 분원은 지리·기후·환경 연구의 전통을 바탕으로 지리호수연구소, 토양연구소, 지질고생물연구소 등 분야별 기관을 통해 장강 유역의 생태계를 분석하고, 천문광학기술의 발전에도 힘을 보태고 있다. 고생물학과 호수 생태, 카르스트 지형 연구 등은 세계적인 성과로 인정받고 있다.

옛 공업기지인 동북지역 선양 분원은 재료과학과 공업기술의 전초기지로 기능한다. 금속연구소, 대련화학물리연구소, 자동화연구소 등이 소재하며, 고온합금, 자성재료, 촉매기술, 지능제어 등은 중국제조2025 전략을 실현하는 핵심 동력이 되고 있다.

우한 분원은 장강 중류 내륙지역의 생태와 지구물리 연구에 집중한다. 수생생물연구소는 담수어류와 생태보전에 있어 세계적 연구기관으로 자리매김했고, 지구자기연구소와 지질연구소는 지진, 지하수, 지하 자원 관련 정책 자문에 기여하고 있다. 지역 대학과의 연계도 활발해 생물자원 기반 기술 상용화에도 적극적이다.

남중국해와 동남아에 인접한 광저우 분원은 열대 생물자원과 의약바이오 분야에서 강점을 보인다. 광저우 바이오의약·건강연구원(GIBH)은 약물타깃 발굴, 줄기세포 응용, 신약개발의 핵심기관으로 꼽히며, 열대 생물 다양성과 연계한 바이오산업화를 선도하고 있다.

쓰촨 분지의 청두 분원은 고산생태와 재난 대응 연구의 중심지다. 산지재해연구소는 쓰촨 대지진 이후 재해복원 및 예측 모델링에 중요한 역할을 했고, 서남물리연구원은 중국 핵융합실험로 CFETR 프로젝트의 실험기지 중 하나로, 차세대 인공태양 실현을 위한 기술 개발에 몰두하고 있다.

이처럼 중국과학원의 지방 전략은 지역 자원, 생태, 안보, 산업 특성을 고려한 전략적 분산의 결과이며, 단순한 ‘지방화’가 아닌 지역에 뿌리내린 과학국가 전략으로 평가된다. 중국은 이를 통해 중앙의 ‘과학 두뇌’와 지역의 ‘현장 역량’을 결합하며, 전국 단위의 과학 네트워크를 완성해가고 있다. 특히 ‘One CAS’ 전략은 서로 다른 지역·분야의 연구소 간 협업을 통해 시너지 효과를 창출하는데 중점을 두고 있다. 중국과학원 본원이 거국적(Big Science) 프로젝트를 계획·조율한다면, 각 분원은 지역 밀착형 연구를 통해 전국적 과학 역량의 균형 발전을 뒷받침하는 두 축이라고 할 수 있다.

◇ 산업화에서도 두각…첨단 기업 및 지역 산업 클러스터 산파 역할도

중국과학원은 연구 성과의 산업화에도 앞장서 다수의 첨단 기술기업을 배출했다. 1984년 과학원 산하 연구진이 창업한 레노버(聯想)는 현재 세계적인 PC 제조기업으로 성장했다. 이 밖에도 음성 인공지능 기업 아이플라이텍(iFLYTEK), 슈퍼컴퓨터 슈광(曙光) 시리즈를 개발한 숭온(Sugon), 인공지능 반도체 설계사 캠브리콘(Cambricon), 중국 토종 CPU 롱신(龙芯)을 개발한 룽손(Loongson) 등 오늘날 중국의 대표 기술기업 상당수가 과학원에서 탄생했다. 과학원은 자체 자산경영회사와 벤처캐피털을 통해 연구소 기술을 기업에 이전하거나 직접 창업·투자하는 체계도 구축해왔으며, 이를 통해 연구 성과의 상용화를 적극 촉진하고 있다.

중국과학원 각 지역 분원은 핵융합, 양자, 심해, 반도체, 우주기술 등 첨단 전략 기술을 아우르는 연구소를 중심으로 지방정부, 대학, 산업단지와 연결되며 지역 단위의 ‘과학기반 산업 클러스터’를 형성하고 있다. 허페이의 양자기술, 산야의 심해과학, 쑤저우의 나노반도체 클러스터 등은 과학원이 국가 전략 수요에 따라 지역혁신을 유도하는 대표 사례로 꼽힌다.

안후이성 허페이의 허페이 연구원은 대표적인 사례다. 이곳에는 세계 최초의 초전도 핵융합 실험장치 EAST를 운영 중인 플라스마물리연구소, 그리고 세계 최초의 양자통신위성 ‘묵자호’를 개발한 양자정보과학기술혁신연구원이 나란히 위치해 있다. 이들 기관을 중심으로 형성된 클러스터는 핵융합 에너지와 양자정보기술이라는, 중국 정부가 미래 기술패권의 열쇠로 여기는 핵심 분야를 동시에 선도하고 있다. 허페이는 이제 ‘중국의 양자 수도’로 불릴 만큼 관련 스타트업, 응용기업, 대학 연구소가 몰려 있는 양자+핵융합 복합 클러스터로 부상했다.

하이난성 산야에 위치한 심해과학·공정연구소는 중국 최초의 유인 잠수정 ‘자오룽’을 개발하고, 해저기지 기술과 심해로봇, 열수광물 탐사 등 극한 해양 기술을 집중 연구하며 심해과학 클러스터의 중심지로 떠올랐다. 인근에는 해양장비산업단지와 자유무역항이 조성되어, 과학과 산업이 맞물리는 구조가 갖춰지고 있다. 이곳은 해양굴기를 내세운 중국의 해양 전략에서 가장 깊은 전초기지라 해도 과언이 아니다.

장쑤성 쑤저우에는 나노기술과 반도체 클러스터가, 베이징과 충칭은 우주과학 및 위성응용 기술의 클러스터가, CATL이 있는 푸젠성 닝보에는 배터리 클러스터가 활발하게 움직이고 있다.

중국과학원의 각 분원이나 지역 소개 연구소는 지역의 과학자원과 국가 전략 수요를 정밀하게 결합해 ‘한 도시, 한 기술 클러스터’ 형성에 큰 역할을 하고 잇다. 단순한 분산형 과학기반이 아니라 과학,산업.전략이 삼각 편대로 작동하는 구조를 만들어가는 과정이다. 과학원은 지방정부와의 합작을 통해 연구소 신설부터 기업 유치, 기술이전, 인재 육성까지 통합적으로 운영하며 지역 성장 모델을 제시하고 있다.

◇ ‘2035혁신’과 그 이후 세계 과학의 표준을 꿈꾸다

중국은 2035년까지 과학기술 강국을 건설한다는 국가 전략 목표를 공식화했다. 이는 단순히 과학논문이나 특허 수에서 세계 선두가 되는 것을 넘어, 주요 과학 분야에서 중국이 글로벌 표준을 설정하고 최첨단 기술의 게임 체인저가 되겠다는 포부이다. ‘2035 혁신’, ‘2049 중국몽’등 장기 비전에 있어 중국과학원은 핵심 동력(engine) 역할을 맡고 있다.

과거 선진국을 추간(追赶-추격-쫓아잡기)으로 뒤쫓아 가기 급급했던 단계에서 벗어나, 이제는 인링(引领-이끌기), 즉 중국이 원천 기술과 과학 이론에서 오리지널 리더십을 발휘하겠다는 것이다. 실제로 최근 중국과학원과 산하 기관들은 세계 최초 혹은 세계 최고 성능의 성과들을 연이어 선보이고 있다. 세계 최대 전파망원경 FAST의 완공, 1000초가 넘는 장시간 초고온 플라즈마 달성으로 핵융합 실험 기록 경신, 6G 시험위성 발사와 양자암호 통신망 구축, 에너지 효율 세계 최고 수준의 고속철도와 초고속 충전 전기차 개발 등은 모두 중국이 과학기술의 새로운 기준을 세우는 모습이라 할 수 있다.

2000년대초 4만명이던 재직자 숫자는 2025년 현재 7만명으로 20여년만에 두 배 가깝게 늘었다. ‘2035혁신’이 끝나는 2035년에는 9만명에 이르러 세계 최대 연구원 지위를 지속적으로 가져갈 것으로 보인다. 이 과정에서 중국 과학원은 기존 인력을 그대로 유지하는 것이 아니라 계속 내보내고 새로운 인물을 받아들이는 등 내부 순환과정을 거쳐 경쟁력을 유지하고 있다. ‘과학으로 강국을 이룩한다’는 국가적 의지는 중국과학원을 중심으로 막대한 인재풀과 투자, 국가 전략의 일치로 추진력을 얻고 있다. 2049년 신중국 수립 100주년이 되면 중국이 과학기술 면에서 세계 정점을 찍겠다는 청사진 아래, 중국과학원은 혁신의 불씨를 지피고 있다. 개혁개방 이후 한 세대 만에 과학 변방에서 중심으로 도약한 경험을 바탕으로, 이제 중국과학원은 새로운 글로벌 표준을 만들어가는 횃불로서 중국 뿐 아니라 인류 과학사의 다음 장(章)을 쓰고 있는 것이다.

정권이 바뀌면 통폐합설로 몸살만 앓다가 결국 없던 일이 되며 73년 체제를 그대로 갖고 오는 한국 입장에서 중국 과학원의 변신과 도약은 충분히 참조 사례가 되지 않을까?

관련기사

- [중국 과학굴기 뿌리 ⑩] 공산당, 거대 과학 투자 세계 제일 '큰 손'

- [중국 과학굴기 뿌리 ⑨] 지방, 첨단 과학국가 '견인차'

- [중국 과학굴기 뿌리 ⑦] 초거대과학 투자, 기초과학 '초점'

- [중국 과학굴기 뿌리 ⑥] 과기 강국 열쇠 '과학 학습'

- [중국 과학굴기 뿌리 ⑤] 중국 특유 '전략 과학家', 미래 패권 '최종병기'

- [중국 과학굴기 뿌리 ⑫] 과학가 정신, 사명감과 혁신의 '심장'

- ‘풍전등화’ 한국 과학의 전략적 선택과 ‘송곳’ 전략

- 대덕넷 ‘중국 과학굴기 뿌리’ 특집, 관훈클럽 정신영기금 저술 지원 선정

-

中 과학자들 '자비스' AI 무장···과학전용 AI 모델 공개

논문조사분석 3~5일서 20분, 연구시간 99% 단축 - "中 22세기 연구를 20세기 돌관 방식으로"···압도적 속도전

-

中 '바이오+AI+로봇' 혁신, 24시간 '무중단 농업' 실현

15초만에 정확하게 수분, 육종주기 5년→1년으로 - [중국 탐구 2] ‘진장 경험’, 동네 기업이 글로벌 브랜드로···공동부유 출발점

-

[중국 탐구 3] 지방에서도 세계 1등 전략

'클러스터+AI'로 세계 석권 야망 -

[중국 탐구 4] ‘붉은 자본주의’

공산당과 기업 2인3각 '쾌속 질주' - 산골짝을 세계 산업 중심지로 만드는 ‘마법’, R&D 네트워크

이석봉 기자 happymate@HelloDD.com

댓글 정렬